ノートブック選びは、ゆめ、おろそかにしないでください。お気に入りのデザイン、色合い、紙質、厚さ、大きさ、罫線……について、「うるさく」なってください。筆記具も同様。

大安売りのルーズリーフに100円のシャープペンシルなんて、これを見ているあなたが使うべき道具ではありませんよ。それは、板前修業を始めようとする人が100均の果物ナイフで練習しようとするようなものです。ここまで来たあなたには、もっとふさわしい道具があります。

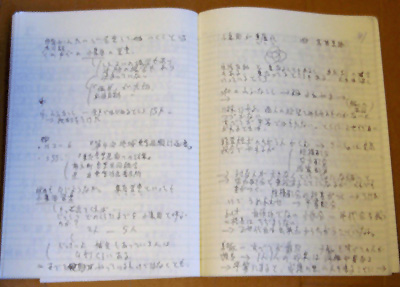

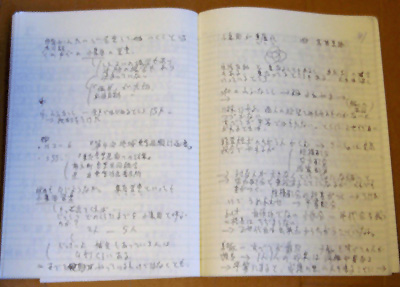

画像は私のなんでもノート(雑記帳、と呼んでいます)。

私は「大学ノート」を使っています。背表紙があるやつ。

私の経験だと、「ルーズリーフ」は難しいと思います。リーフだけだとぺらぺらすぎて、机のないところでは書き込めない(たとえば地下鉄の席の膝の上)。そのうえ、私には「自分自身の整頓能力に自信がない」という自信がある(!)ので、ルーズリーフは散逸の危険がある。

それはあくまで私の例。もっとコンパクトなポケットサイズのメモ帳のようなものを使っている先生もいます。

ともかく、自分にとって使いやすく、お気に入りで、何となく使い続けることができるもの、使っているとゴキゲンになり、整理整頓しやすいもの……を。

あくまで私見ですが、一つの条件があります。

デジタルに頼りすぎるな

スマホなどにはモバイルで使えるというメリットがあります。何でも書き込めるSNSなどはぐちやおしゃべりにもいい。簡便な連絡法としての意義も繰り返すまでもない。私も原稿を書くのはいつもPC。

しかし、自分プロジェクトのためのジャーナルとして使うとしたら、デメリットの方が大きい。

1)「何をどこに書いたのか」わかりづらくなりやすい。

どんどん下に流れていったり、どこに格納したかわかりづらくなりやすくて、つまり蓄積しづらい。

2)ディスプレイが一覧表示機能に乏しい。

どんなに「検索」がデジタルの得意技だと言っても、物的なノートを「パラパラ」っとめくったり、いくつかのメモを机の上に広げて「えーと、確かこのへんで書いたアレを」で探すことのできる手軽さ、視認性、物質感には、遠く及ばない。

3)手書きの自由さ。

「連想」とか「ヒント」で浮かんできたことがらを、ぱっと矢印を伸ばしていって下のほうに書くとか、ちょっとチャートにしてみるとか、を、デジタルでやろうとしたらめちゃ大変。手書きならイッパツです。手書きできるデジタルもいいけど1)2)と合わせるとやはりまだ。

4)ハードやソフトの更新が早い。複写やフォルダ移動を延々とやることになる。

デジタルをノートの補足に使うのはいいです。たとえばノートには写真は貼れないので。

ま、要するに、「人差し指だけで、イイ仕事はできません」。

--あくまで私見ですが。